前回は金属探針の先端にナノサイズの光が灯る原理とTERSのメカニズムを、光アンテナの観点から説明しました。では探針先端のナノサイズの光を利用して、どのようにラマンイメージングを行うのでしょうか?今回はTERSのイメージングを行う上で必要な金属探針の制御機構を中心に解説します。以下の動画に示すように、TERS顕微鏡ではレーザースポット内に金属探針を近づけた後、試料を走査しながらラマンスペクトルを測定します。探針が試料の上に来た時だけラマン散乱光が増強されるので、ラマン強度をマッピングすれば回折限界を超える超解像のラマン像(TERS像)を得ることができるわけです。このとき金属探針と試料が衝突したり、離れたりしないように、金属探針と試料の距離をナノメートル領域で一定に保ちながら走査する必要があります。このような走査機構を実現するために、TERS顕微鏡は走査プローブ顕微鏡(Scanning Probe Microscopy: SPM)とラマン顕微鏡を組み合わせた構成になっています。

動画:TERS顕微鏡によるラマンイメージングの様子。探針が試料の上に来た時だけ、ラマン散乱光が増強されます。回折限界のレーザースポット内に試料が存在しているので、増強されていない「通常の」ラマン散乱光も生じていますが、これはバックグラウンドの弱いラマンスペクトルとして描写しています。

TERS顕微鏡に用いられるSPMの例:原子間力顕微鏡

ナノサイズの探針※と試料の間に生じる局所的な相互作用を検出し、試料(あるいは探針)を走査することで、試料の局所物性をマッピングする顕微鏡全般をSPMと呼びます。ここでは代表的なSPMとして、試料の形状をナノスケールで測定する原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscopy: AFM)を説明します[1-3]。

※針のような形をしているとは限りません。微小な電子デバイスなどの場合もあります。

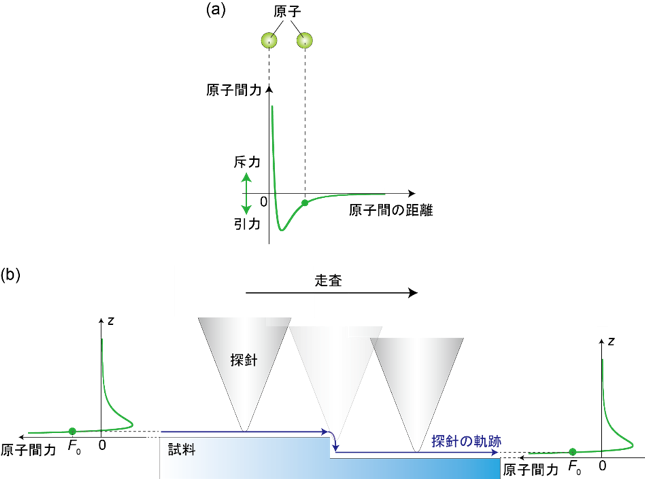

固体物理の教科書に載っていますが、原子と原子をナノメートル領域で近づけていくと、原子同士には最初は引き合う引力が働きますが、お互いの電子雲が重なるくらいまで近づくと反発する斥力が働きます(図1(a))。このような力を原子間力と呼ぶのですが、AFMは探針と試料の間に生じる原子間力を検出しながら走査を行うことで、試料の形状を測定します。「力を検出すること」と「形状を測定すること」が結びつかないかもしれませんが、原子間力が探針と試料の間の距離zに依存していることがポイントになります。AFMでは、検出される原子間力が一定になるようにzをフィードバック制御しながら走査を行います。これはzを一定に保ちながら走査していることと同じですので、探針の軌跡を記録すれば、試料の形状が測定できるわけです。(図1(b))

図1:(a)原子間力の概念図。原子同士を近づけていくと、引力が働いた後、斥力に転じます。(b)AFMで試料の形状を測定する様子。探針と試料の間に働く原子間力が一定(図ではF0)になるようにzを制御することで、探針の軌跡から試料の形状がわかります。

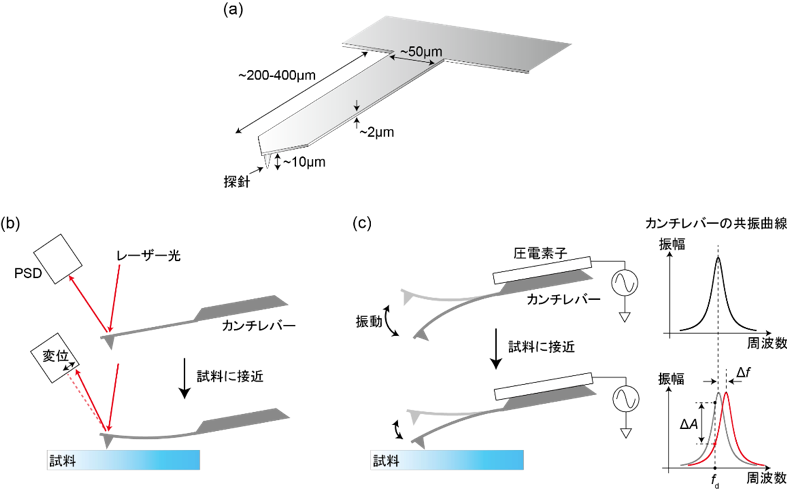

実際に原子間力を検出するためには、薄い板の先に探針が付いたカンチレバーというものが用いられます(図2(a))。探針‐試料間に原子間力が働くと、カンチレバーが撓んだり反ったりするので、その変位を検出するわけです。変位は、カンチレバー背面に照射したレーザー光の反射光を、位置検出素子(PSD)で検出することで測定されます(図2(b))。このようなレーザーとPSDを用いる検出方式は「光てこ方式」と呼ばれています。また圧電素子を用いてカンチレバーを共振周波数付近で振動させ、原子間力が働くことによる振動状態(振幅や共振周波数)の変化を検出する方式もあります。これは原子間力が働くことでカンチレバーの共振曲線がシフトすることを利用した方式です(図2(c))。変位を検出する前者をコンタクトモード[1]、振動状態の変化を検出する後者をダイナミックモード[2]と呼びます。

カンチレバーは、シリコン(Si)や窒化シリコン(SiN)を材料として微細加工技術で作製されたものが市販されています。大きさや形状は様々ですが、幅〜50 μm,長さ〜200-400 μm,厚み〜2 μm程度のものが一般的です。探針部分の高さは10 μm程度で、先端の曲率半径は10-20 nm程度の鋭さを持っています。AFMをTERS顕微鏡に用いる場合は、カンチレバーに金や銀をコーティングして金属探針とします。

図2:(a)カンチレバーの模式図。図中の長さは典型的な値です。(b)コンタクトモードの概念図。原子間力が働くことによるカンチレバーの変位は、位置検出素子(PSD)に当たるレーザーの位置の変化として検出されます。(c)ダイナミックモードの概念図。カンチレバーの共振曲線は、原子間力が働くことで黒い曲線から赤い曲線のように変化します(この図は斥力が働いたときに相当します)。このときの共振周波数の変化Δfや、振幅の変化ΔA(図中では周波数fdにおける変化)を測定します。なお図では省略していますが、カンチレバーの振動検出もレーザー光とPSDを用いて行われます。

AFMを用いたTERS顕微鏡の構成例

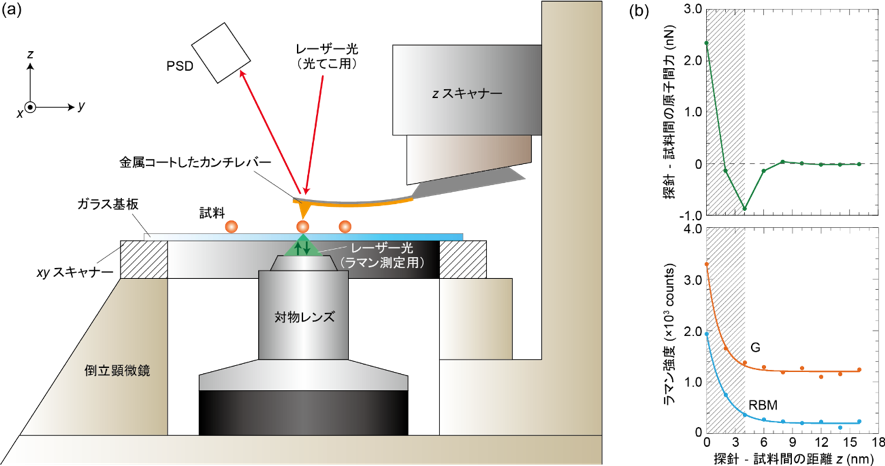

AFMを用いたTERS顕微鏡の概略図を図3(a)に示します(図ではコンタクトモードを想定しています)[4]。対物レンズが下側に配置される倒立顕微鏡の上に、試料をxy方向に走査するスキャナーが載り、その上に光てこユニットと、探針をz方向に制御するスキャナーが配置されます。光てこ用のレーザー光は、ラマン分光測定の迷光となる可能性があるので、ラマン散乱の励起波長とは異なる波長を選択します。試料は金属探針と近接する必要がある一方、下方からラマン散乱が励起される必要があるので、透明なガラス基板上に散布されます。ラマン散乱を励起するレーザー光は対物レンズによって試料に集光され、ラマン散乱光は同じ対物レンズを用いて検出された後、分光器へ導かれます。この状態で金属探針を試料に近づけ、zを一定に保ってxyスキャナーで試料を走査しながらラマンスペクトルを測定することで、TERS像を得ることが可能になります(加えてAFMとしての形状像も同時に得ることができます)。

最後に、ここまで読んでいただいた方の中には「TERSを測定するためには、金属探針って結局どれくらい試料に近づける必要があるの?本当にナノメートルの精度で探針と試料の距離を制御しなければならないの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。図3(b)は、単層カーボンナノチューブ上でzを変化させながら、探針‐試料間に働く原子間力とラマン強度を同時に測定したデータです[5]。これまで説明してきたような引力から斥力に転じる力の曲線が観測されており、また探針が試料に近づくにつれラマン強度が増大し、TERSが観測されている様子もわかります。注目すべきは斜線を付けた領域のように、TERSが顕著に観測されている領域では探針‐試料間にほぼ斥力が働いており、そこから数ナノメートル離れるだけでTERSの増強効果は消失してしまう、ということです。このことは、TERSを観測するためにはナノスケールで探針と試料を接触させなければならない、ということを意味しています。このようなナノスケールの精密な探針の制御が必要なため、TERS顕微鏡にはSPMが欠かせないことがお分かりいただけると思います。

図3:(a)TERS顕微鏡の構成例。倒立顕微鏡を用いてガラス基板上に散布した試料に対して、下方からラマン散乱を励起します。金属探針を上方から試料に近接させ、xyスキャナーで試料を走査しながらラマンスペクトルを測定することでTERS像を得ます。なお図では分光器の部分等は省略しています。(b)カーボンナノチューブ上でzを変化させながら測定した探針‐試料間の原子間力(上図)と、GおよびRBMバンドのラマン強度(下図)。TERSが顕著に観測されている領域では、探針‐試料間にほぼ斥力が働いている、すなわち探針と試料はナノスケールで接触していることがわかります。なおこの測定は、ダイナミックモードAFMの中でもカンチレバーの共振周波数の変化を検出する周波数変調方式を用いて行いました。

参考文献

[1] G. Binnig and H. Rohrer, Rev. Mod. Phys. 71, S324 (1999).

[2] R. García and R. Peréz, Surf. Sci. Rep. 47, 197 (2002).

[3] AFMの最近の発展のレビューとしてF. J. Giessibl, Rev. Sci. Instrum. 90, 011101 (2019).

[4] N. Hayazawa, Y. Inouye, Z. Sekkat, and S. Kawata, Opt. Commun. 183, 333 (2000).

[5] K. Saitoh, A. Taguchi, and S. Kawata, APL Photonics 4, 021301 (2019).