ラマン分析における侵入長

ラマン分析に限らず、顕微鏡を使った解析には侵入深さや侵入長といった情報が重要になります。光に対して透明な試料であれば、深い箇所の情報が得られますし、光に対して不透明であれば、試料のごく浅い箇所のみの情報が得られます。それぞれに一長一短がありますが、ほとんどの物質は光の波長(色)によってその透明度が異なります。

ラマン分析では、さまざまな励起波長を用いることができます。ラマン散乱は励起した光のシフト量を見るので、ラマン散乱そのものには励起波長とは関係なく測定することができます。では、なぜ励起波長を変えるかというと、蛍光の発光を避けたり、共鳴ラマン散乱を誘起して強いラマン散乱を得たりすることができます。励起波長を変えることで得られる効果の一つが、侵入長の異なる分析です。それでは、いったいどの程度の深さを分析することができるのでしょうか?使っているレーザーの波長ごとに侵入長が分かれば、分析の幅がぐっと広がります。

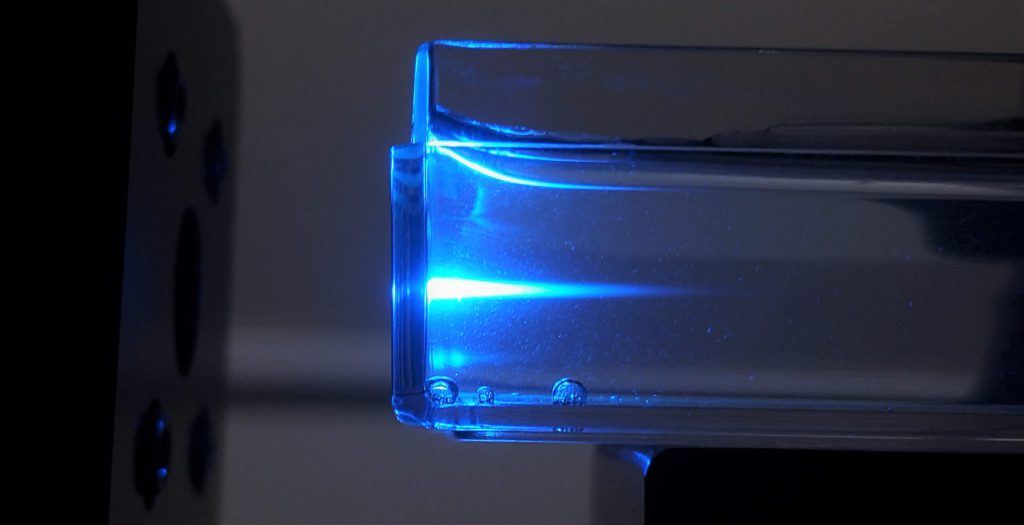

325nmレーザーを照射した 4,4′-ビス(2-スルホナトスチリル)ビフェニル二ナトリウム 水溶液。この水溶液は可視光では透明ですが、紫外線では不透明です。紫外線を吸収し、蛍光を発します。325nmの光にとっては透過することができません。

侵入長とは?

まず、侵入長(侵入深さ)とは何でしょうか?

侵入長とは、光が物質に入り込む(侵入する)長さ、です。光が到達する距離と考えてもよいでしょう。光がとあるところまで届けば、そこでラマン散乱が起き、観察ができます。

光がどれだけ透過することができるかの指標としては吸光度(absorbance)が用いられます。吸光度によって、入射された光は物質に吸収されて減衰しながら進んでいきます。このとき、位置xとしたときの、光強度はI(x)=I0e−αx

で与えられます。このとき、αは吸光度、I0が入射時の光強度です。光は数学的にはxが無限大になるまで通過するため、決定的な侵入長を定めることができません。一般的には、このI(x)が1/eになったときが侵入長と定義することが多いようです。このとき、位置xは1/αになります。ラマン顕微鏡の場合には、光が行って、帰ってこないといけませんので、この半分の1/2αが用いられることが多いです。

余談になりますが、純粋な水(純水)の吸光度は0.3 x 10-3(青色)~1.0 x 10-2(赤色)ほどになります。10-3とすると、侵入長は500m程度になり、実際には湖や海には不純物が多く含まれるため、より短くなります。この数値は実際の感覚と一致します。青色の方が光を吸収しにくく、赤色は吸収されるため、水の色は青っぽいというわけです。

この吸光度は物質はもちろん、波長によっても異なります。そのため、波長と物質を定めて吸光度を求めれば、そのときの侵入長を計算することができます。例えば、シリコンの場合には

| 波長[nm] | 250 | 320 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |

| 吸光度[α; cm-1] | 1840000 | 1280000 | 11100 | 850 | 64 | 0.0220 |

| 侵入長(=1/2α) | 2.72nm | 3.91nm | 450nm | 5.88μm | 78.1μm | 227mm |

参考: https://www.pveducation.org/pvcdrom/materials/optical-properties-of-silicon

となり、光の波長によって侵入長が大きく異なることがわかります。

シリコンの極表面近傍を測定したい場合には紫外線を、ある程度まで深い箇所を測定したい場合には赤外線を用いることで、さまざまな分析が行えることがわかります。

実例(SiCウェハー)

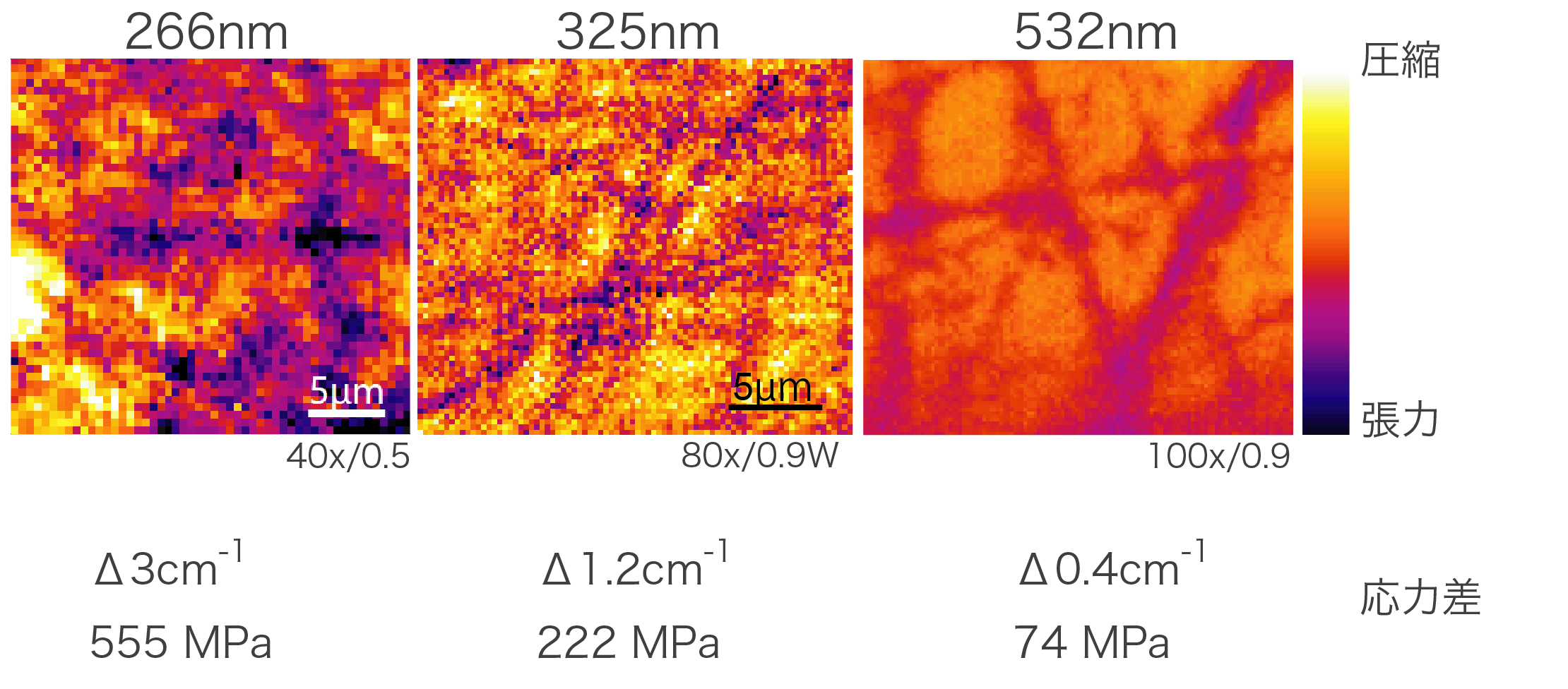

図で示した例は、SiCウェハーの波長による応力分布の見え方の差です。同じ試料(場所は異なる)を測定していますが、応力差が大きく異なります。

これは、紫外線の観察によって、応力差は表面近傍でのみ起こっていることがわかる例です。

このように、侵入長の違いを把握することで、より新しいラマン分析が可能になります。