ラマン分光装置とは、試料にレーザーを照射して、発生したラマン散乱光から物質の種類や状態を調べる装置です。非接触かつ非破壊で、分子構造解析、結晶性評価、残留応力解析などが可能です。

ラマン分光装置の構成

基本的な装置の構成は、試料に光を照射するための光源、散乱光を分光する分光器および分光した散乱光を検出する検出器からなっています。また、顕微ラマン分光装置では、顕微鏡を組み合わせることで1μmを切る微小な領域の情報を取り出すことができます。

ラマン散乱光の強度は入射光(励起光)に対して非常に微弱なため、構成部品の性能および光学設計により、装置性能に差が現れます。

光源

照射光の波長を元にラマンスペクトルを計算するため、照射光は安定な単波長であることが求められます。さらに、十分なラマン散乱光を発生させるためには、強度の高い光源である必要があります。また、光源の線幅は狭いほど波数分解能が高くなります。これらの条件を満たすため、最近のラマン分光装置では多くの場合、固体レーザーが用いられます。

分光器

生じた散乱光を分光してその中身を調べる重要な部分で、一般的には回折格子を組み込んだポリクロメーターが用いられます。回折格子には溝が彫ってあり、この本数が細かいほどスペクトル分解能は高くなります。また、分光性能については分光器の焦点距離も関係し、距離が長いほどスペクトル分解能が高くなります。

検出器

ラマン散乱光は非常に微弱なため、感度(量子効率)の高い検出器が必要です。検出器の量子効率は波長によって大きく変わるので、励起波長および測定波数範囲に合わせた選択が必要となります。今日では、可視の光源を使用する場合、ほとんどの場合において冷却CCD検出器が用いられています。

顕微鏡

顕微鏡のタイプは一般的には正立型ですが、細胞観察など、用途によっては倒立型を組み合わせることもあります。照射するレーザー光は、最終的には対物レンズを通して絞られるので、高い空間分解能を得るためにはN.A.(Numerical Aperture:開口数)の大きな対物レンズを選ぶこともポイントです。

仕様のバリエーション

実際に使う装置はどのように選べばいいのでしょうか? それは、どのようなものを測りたいのか、どのような情報を取り出したいのか、どのくらいの精度が必要なのか、によって変わります。ひとつの精度を追求すると、他の精度とトレードオフになることや、また価格の面でも大きな差を生じることがあります。先ほどご紹介した基本構成の部品について、それぞれ考えてみましょう。

光源

照射光は安定な単波長であることが求められます。では、どの波長を選べばよいのでしょうか? 現在、標準的に選ばれている波長は532nmです。固体レーザーを用いることで、性能や価格も安定しています。光源の波長が短いほど、ラマン散乱の効率が高くなり空間分解能も高くなりますが、蛍光の影響を受けやすくなります。蛍光の心配がなく、短波長の方が望ましい試料を扱う場合においては、488nm、405nmなどを選ぶ場合もあります。シリコンの表層の情報のみを取得したい場合には、試料への侵入長が浅い紫外レーザーを選ぶこともあります。

その一方で、532nmでは蛍光の影響で測定が困難な場合があります。そのときには、671nm、785nmといった長波長側のレーザーが選択肢に入ってきます。また、蛍光の問題だけではなく、カーボンナノチューブの研究など、多種類の波長が求められる分野もあります。光学設計や光学部品は波長ごとに異なるため、多波長を一機体に搭載する場合には、保証されている性能はどの波長なのか、ほかの波長での性能はどうかなど、慎重に選ぶ必要があります。なお、1000nm以上の近赤外領域を使う場合は、検出器もそれに応じて特別なものを組み合わせる必要があります。

▲ラマン散乱光の強度

ラマン散乱の強度にはこのような関係式が成り立ち、波長(λ)が短ければ散乱強度は強くなります。

分光器

分光器の中の回折格子の種類と焦点距離が性能に関係します。回折格子とは試料から生じたラマン散乱光を各波長ごとに分けるためのもので、表面に細い溝が彫られています。一般的に1mmあたりの溝の本数で600gr(グルーブズ)/mm、2400gr/mmなどと標記されます。溝の本数が多いほど波数分解能はあがりますが、一度に分光できる波数範囲が狭まったり、微弱な信号が検出されにくくなったりする側面もあります。また、分光する波長域との組み合わせも考慮する必要があります。分光器の焦点距離は長いほど分光性能が上がります。

検出器

ほとんどの場合に電子冷却CCD検出器が適しています。電子冷却CCDには、前面照射型と背面照射型の2種類があり、背面照射型の量子効率は前面照射型に比べて数十%も高くなります。また、1000nm以上の波長を光源に用いる場合には、InGaAs検出器が用いられます。CCDカメラについては、検出する波長領域の量子効率に応じて、検出感度が変わります。複数波長を搭載したラマン顕微鏡を購入される場合は、搭載するCCDの量子効率にも気を配る必要があります。

また、最近ではデータ転送時間の短いEMCCDを提案しているメーカーもあります。通常、CCDでラマンスペクトルを測定する際は、レーザーの露光時間にCCDのデータ転送時間を加えたものが、実際の測定時間となります。EMCCDは、このデータ転送時間が短い点が特長で、CCDに比べて1秒間に読み込めるスペクトルが多くなります。ただし、一般にラマン分光測定に必要な露光時間は数秒から数十秒、場合によっては数分という時間をかけることもあり、全体の測定時間に対してデータ転送時間が占める割合は極めて少ないです。EMCCDは一般にCCDに比べるとノイズが多い弱点があるため、EMCCDの搭載を検討される際は、CCDと比べて具体的にどのようなメリットがあるか、慎重に見極める必要があります。

顕微鏡

顕微ラマン分光装置では顕微鏡の対物レンズによって照射する光を絞ります。顕微鏡の種類は一般的には正立型ですが、細胞観察など分野によっては倒立型の顕微鏡を組み合わせます。対物レンズの開口数(N.A.)は空間分解能に影響するので、倍率だけではなく、このN.A.の数値も気にしてみてください。空間分解能が高いと、バルク中の微小な成分を検出する上でも有利になります。

対物レンズにはN.A.のほかにも用途に応じて様々な選択肢があり、培養液中の細胞など水中のものを観察できる水浸レンズ、屈折率の高い油を利用してN.A.を高める油浸レンズのほか、1mm前後のガラス板越しに試料を観察できるガラス補正環付レンズなどがあります。

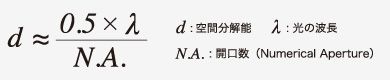

▲空間分解能の近似式

照射する光の波長(λ)が短く、対物レンズのN.A.が大きいほど、空間分解能は高くなります。

試料ステージ

顕微鏡に搭載する試料ステージには、手動で操作するマニュアルステージ、ジョイスティックなどを使って電動で操作する電動ステージ、高精度なスキャニングが可能なピエゾステージなどがあります。ステージ操作には、試料の観察したい部位を探すための操作と、ラマンイメージングをするためのスキャニングと、おもに二つの目的があります。観察部位を探すのにはマニュアルステージが便利ですが、たとえば観察部位を一定間隔で選択して自動で測定を進める場合には、電動ステージが必要なこともあります。

ラマンイメージングをするためのスキャニングには、通常は電動ステージの走査精度があれば十分です。ナイキスト定理より、顕微鏡においては空間分解能r[nm]の半分のスキャニングピッチr/2[nm]で測定すれば、元の情報は保存されることになります(下図)。ラマン顕微鏡の空間分解能は、532nmのレーザーと0.90NAの対物レンズ使用時で、理論限界が300nm程度ですので、電動ステージの走査精度(100nm)は十分な精度と言えます。

電動ステージではなく、高精度かつ高速で操作性に優れるレーザービーム走査方式を採用するメーカーも増えています。

▲ナイキスト定理(標本化定理)

アナログ信号の処理において、どのくらいの間隔でサンプリングしてデジタル化すれば、元の信号を再現することができるかを示した定理。

ほかの分析手法との比較

これまで見てきたように、ラマン分光装置は光を照射することによって生じたラマン散乱光を分析することによって、物質の種類や結晶の状態などを把握することができるものです。では、ほかの分析手法と比較したとき、どのような特徴があるのでしょうか?

赤外吸収分光装置との比較

よく比較されるものの一つに赤外吸収分光装置があります。物質に光をあてて分子の振動情報を得る、という点で両者はとてもよく似ており、実際、強度の違いはありますが、分子結合情報は同じ波数に検出されます。赤外吸収分光では分子内に電場の偏りがあるものに対して活性が高いですが、ラマン分光では外部からの電場によって偏りが誘起されるものに対して活性が高いという違いがあり、相補的な情報を取り出すことができます。極性の高い官能基を検出するのには赤外吸収分光のほうが向いているといえますが、ラマン分光ではガラス越し観察や水溶液での観察および微小領域の分析が可能という利点もあります。

▲赤外吸収とラマン散光の比較

赤外吸収は、透過光のうち分子振動により吸収された振動数の光を調べることで、分子振動数すなわち分子と振動の種類を把握します。一方ラマン散乱は、入射光と散乱光の振動数の差から分子の情報を得ます。

元素マッピングとの比較

ラマン分光装置の中には、ステージやレーザーを走査して多点分析し、組成分布のイメージングが可能なものがあります。空間分解能は1μm程度で電子顕微鏡には遠く及びませんが、元素マッピングでは識別が困難だったり、特別な前処理が必要だったりするポリマーブレンドの相構造も、ラマン分光装置であれば成分の同定とその分布状態をイメージング可能です。また、ガラス越し観察や水分を多く含む状態でも測定できるラマンの特徴をいかし、真空下では測定が難しいゲル状のものや食品などの分野でも注目されています。

X線回折装置との比較

結晶性の物質を評価する代表的な分析装置の一つにX線回折装置があります。X線回折では結晶の種類の同定はもちろん、計算によって結晶格子の距離も把握することができます。ラマン分光では結晶の種類と、相対的な結晶性の比較は可能ですが、格子間距離まではわかりません。また、完全な純金属を測定することは実用上できません。その一方で、レーザーを絞ることによって1μmを切る微小領域を狙い、その情報を得ることが可能です。またX線に比べて表面に近い領域の情報を取り出せます。バルクとしての詳細な情報はX線回折で、表面情報や微小な分布情報を取り出すのにはラマン分光が向いているといえます。

そのほかにも、通常環境で顕微鏡観察をする手軽さで測定できることから、たとえばステージに加熱ステージなどの反応場をセットして経時変化を追うなど、比較的容易に機能拡張が可能な分析装置であるといえます。