メールマガジンEmail Magazine

熟練への道

今回は、チーズの測定に挑戦しました。「ラマン分光によるチーズの成分分布観察」がナノフォトンのホームページに掲載されているので、「これをお手本にすれば楽勝」と軽い気持ちで始めたのですが……。ナノフォトンのセールス&アプリケーションズ・シニアエンジニア、足立真理子さんによると、「難易度が高い」挑戦だったようです。とにかく、1人で試行錯誤しながら測定しました。最後に足立さんにデータを見てもらい、ノイズ除去などをしてもらった結果、それなりのラマン画像が得られたのではないかと満足しています。(メルマガ編集長/サイエンスライター・根本毅)

チーズって、自宅でも作れるそうです。中学生の三男と妻がモッツァレラチーズ作りに挑戦するというので、私もラマン顕微鏡RAMANtouchでチーズを測定してみることにしました。

ちなみに、チーズは本来、生乳に乳酸菌や「レンネット」という酵素を加えて作ります。今回は、ネット情報を参考に、ノンホモ牛乳(脂肪を均一化しない牛乳)を鍋で63度前後まで加熱し、酢を加えてかき混ぜて作りました。ノンホモ牛乳は近所のスーパーでは売ってなかったため、自然食品店で入手しました。

ちゃんとチーズの塊ができました。この後、熱いまま伸ばして畳んで、という作業を何度も繰り返すと、チーズが繊維状になった「さけるチーズ」のできあがり。ただ、我が家の自家製チーズは伸びがあまりよくなくて、「太くさけるチーズ」になってしまいました。

さて、チーズはなぜ伸びるのでしょう。今年7月に放映されたNHKの「チコちゃんに叱られる!」によると、「チーズがビヨ~ンと伸びるのは、ストッキングが伸びるようなものだから」。チーズは主にタンパク質と脂肪、水分からなり、固まっている時は「カゼイン」というタンパク質でできた網目構造の中に脂肪や水分が入っています。これに熱が加わるとカゼインが柔らかく変化し、その状態で引っ張られると網目構造の中に脂肪分などを含んだまま伸びるのだそうです。番組では、この様子をストッキングに例えていました。

雪印メグミルクのホームページに、この図がありました。

当初は、自家製のモッツァレラチーズやさけるチーズをラマン顕微鏡で見るつもりだったのですが、この時のチーズはすべて、ピザの具となり私たち家族の胃の中に入ってしまいました。いずれ改めて、自家製チーズの測定にチャレンジしてみようと思います。

というわけで、RAMANtouchでの測定です。プロセスチーズとさけるチーズをスーパーで購入し、薄く切ってスライドガラスに載せました。

対物レンズの倍率やレーザーパワー、露光時間などを変えて、いろいろ試してみました。結局、対物レンズ20倍、露光時間10秒、レーザーパワー最大で測定。開始から12~13分で終了です。

測定後、脂肪は2854cm-1、タンパク質は3060cm-1のピーク強度から分布のイメージングをしました。詳しくは、お手本の「ラマン分光によるチーズの成分分布観察」をご覧ください。

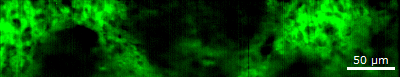

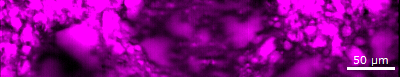

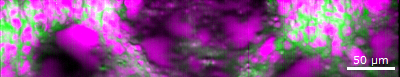

ではラマン画像をお見せしましょう。まず、プロセスチーズ。

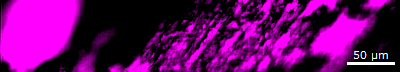

次にさけるチーズ。

さけるチーズは筋が分かります。さける方向と一致していました。よりきれいな画像を得るためには、切断の際に工夫が必要なのでしょう。お手本では凍結切片処理をしたそうです。今回は包丁で切っただけです。

わずか数時間で、ほぼ素人の私でもラマン画像が得られました。いやあ、楽しいです。